|

基本信息Personal Information

副教授 硕士生导师

曾获荣誉 : 2023-2024学年优秀班主任;2024年浙江省地理学会地理教研系列活动三等奖;2019年优秀博士学位论文奖;2019年北京市高校优秀毕业生;2017-2018学年研究生国家奖学金;2018年优秀研究生;2018年中科集团环保奖学金;2017年中国科学院大学优秀学生干部......

性别 : 男

毕业院校 : 中国科学院大学

学历 : 博士研究生毕业

学位 : 博士学位

在职信息 : 在岗

所在单位 : 地理与环境科学学院

入职时间 : 2022年08月03日

学科 : 地理科学

办公地点 : 17-629

Email :

中国泥炭地土壤碳库估算:方法、进展与展望

发布时间 : 2024-04-22 点击量 :

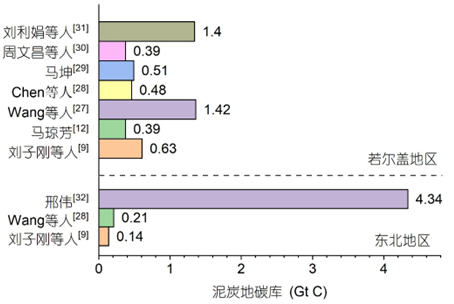

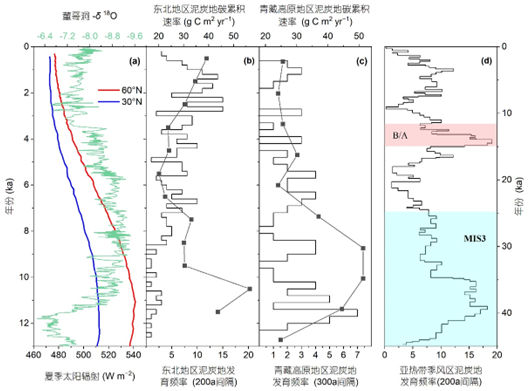

泥炭地的土壤碳储量占到了全球土壤碳库的1/3,是陆地生态系统中的重要碳库,与气候变化的关系密切。我们详细讨论了中国泥炭地土壤碳库的估算方法,包括泥炭体积法、碳密度法和时间历程法,这些方法在估算精度和应用范围上各有优劣。对比分析了不同研究中我国泥炭地的分布、面积及碳库估算大小,并对我国不同区域泥炭地土壤碳库形成的主要驱动因子进行探讨。我国泥炭地是一个重要碳汇,东北地区和若尔盖盆地的泥炭地碳库最大,平均值分别为1.56 Gt C和0.75 Gt C(图1)。东亚夏季风的衰退是东北地区泥炭地发育的主要驱动因素,与夏季太阳辐射共同决定着泥炭地的碳累积速率。青藏高原泥炭地发育的气候环境机制目前还存在争议,而温度被认为是促进该地区过去泥炭地碳累积速率变化的主要原因。亚热带季风区在末次冰盛期中的MIS 3和B/A暖期发育了大量的泥炭地,但目前大都消失埋藏;全新世以来在高分解环境和强烈的人为活动影响下,泥炭地的发育变化特征表现得并不明显(图2)。鉴于此,本文提出泥炭地土壤碳库未来研究应通过更新泥炭地分布及面积、完善泥炭碳累积模型和加强泥炭地碳通量检测等方面,构建我国泥炭地土壤碳库与气候环境因子的关系模型,为我国实现“双碳”目标提供助力。

图1 东北和若尔盖地区不同学者估算的泥炭地碳库大小

图2 全新世以来中国不同地区泥炭地发育频率与古气候指标关系

原文链接如下:

http://www.sciengine.com/publisher/Science China Press/journal/Chinese Science Bulletin///10.1360/TB-2023-1071